La escritura y la provincia

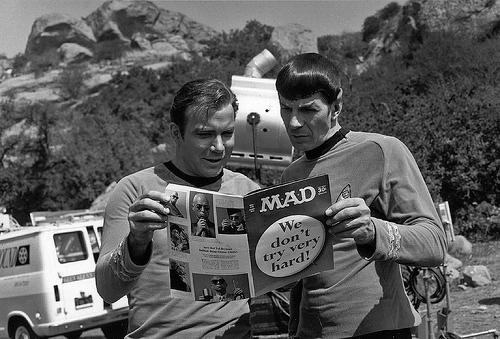

Ilustración de Liese Chavez tomada de bookporn.tumblr.com

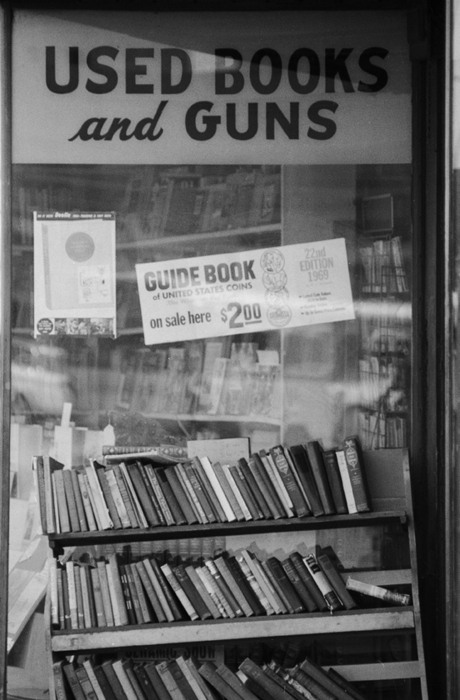

En los años de la soberbia, una pensaba que había que salir de la provincia. Que ser provinciano era llegar a Madrid a coger tranvías, ser un poco el opositor repeinado que vive en una pensión, subiendo escaleras que huelen a guiso y repollo, planchando chalecos de lana y esperando cartas de la novia. Joder. La culpa de que yo escriba semejantes cosas es de la literatura de posguerra, con aquellos niños Delibes y Martín Gaite, con aquellas imágenes de alamedas y paseos de domingos sin castañas, niños sin futuro ni infancia. Bueno, de ellos y de Paco Umbral. A lo que iba: la provincia. Ser de provincias era no saber los nombres de los bares de Madrid. Que te tuviesen que explicar cómo llegar a los sitios, hacerte la displicente al subirte al metro, hacer como que sabías de qué hablaba la gente cuando decía «ir de Sol hasta no sé dónde», como si en Coruña hiciese falta para ir de los Cantones a La Solana. Era de provincia, es muy de provincias, intentar imitar los pelos de Chrissie Hynde o Nina Hagen a través de fotos del SuperPop o del DiscoPlay. Mis zapatos con grandes hebillas, el devorar todo aquello que cayese en tus manos y que hablase de otras voces, de otros ámbitos. Eras de provincia y ese límite difuso, esa diputación que no entendemos para qué sirve, te alejaba de unos imprecisos lugares donde crees que todo es glam y lejanía, un horizonte con la etiqueta de lo moderno, países extranjeros y letras de canciones con pronunciación figurada. Y convivías con moderneces que eras incapaz de ver porque te obsesionaba lo lejano, aquello que pillaba en capitales y bulevares, en otro lugar. No era, ni más ni menos, que un intento de otredad.

Hay, quizás, un discreto encanto en los callejones Penny Lane de la vida provinciana. La que no atenaza, la que te da ese orden trazado con escuadras y cartabones en las agendas innecesarias. La farmacia de siempre, el colchón del entorno, las filias y las fobias dominadas en el zoo particular de la mesa camilla. Allí donde apoyas tu primer cuaderno para pensar en principios y finales. Donde el mundo, quizás, es tan perfecto que tienes que soñar con otro para romper encantos imposibles. Donde tienes que tirar un bote de tipex sobre algunas primeras cosas que te empeñas en recordar, nada más. Donde, por una vez, la idea de paraíso es inofensiva. Y no necesitas a Holden Caufield ni a Morrissey para saber que la adolescencia es una época especialmente cretina y sarcástica; pero que, ¡oh, desgracia!, dejarás de sabértelo todo en breve. Porque te hostiarán, no te quepa duda. Y de verdad.

Mucha melancolía es provinciana. Es sopor y pervivencia de lo conocido. Relojes parados en las tres. Y mujeres que aprovechan que están solas para recuperar sus espacios. Y se aposentan en la mesa de una cocina, en un lugar perdido de, digamos, Canadá. Y construyen un mundo de escrituras provincianas y universales. Y van así, pausadamente, escribiendo y publicando libros que otras mujeres, tan o más provincianas, vamos leyendo. Y nos dejamos fascinar y conmover por esos mundos en los que parece que todo es lineal pero es inesperado, donde la narrativa es similar a esos desconocidos que nos cruzamos por la calle y a los que no podemos dejar de sostener la mirada porque sí, porque hay algo que nos arrastra. Yo no veo nada chejoviano. Lo veo infinitamente más Magritte, mucho más Cheever y, claro, más Hopper. Porque la conclusión de todo es que a una de estas buenas señoras-discretas y provincianas-le acaban de dar el Nobel de Literatura. Y una se pregunta qué es lo que más molesta: que sea una señora, que sea discreta o que no haya pretendido nunca dar el coñazo. O, quizás, que no se le pueda poner directamente el muy cómodo y soporífero marchamo de «literatura para mujeres» (algún día que alguien me lo explique, por favor, a mí esto me da mucho sueño). No.

A la señora Munro, algunas emborronadoras de cuadernos, provincianas y pequeñas, la adoramos. Porque hay mucha grandeza en lo minúsculo y casi desapercibido. Escribir sobre lo cotidiano es extraordinario. Es convertirse en biógrafo al azar: escoger un nombre de una guía telefónica, dotarlo de singularidad, de historia. Desde la mesa de la cocina de un hogar remoto de Canadá… pocas cosas me parecen menos provincianas y universales.

Cando fixeron a fonte da Deputación comecei a decatarme de que vivía nunha provincia. Con lecturas de Doc Savage -un animaliño salvador do mundo- e ganas de ir a un lugar mítico ao que lle chamaban as Illas Cíes. Non sabía que era o Nobel, pero merecíano, sen dúbida, Júpiter Jones e os Tres Investigadores, que seguiron a sorte borgiana canto ao recoñecemento.

Pero a fonte segue a botar auga de cando en vez, aínda que as matrículas dos coches nos metan na globalidade.

Bicos